成果を制限する最も足りない要素

「頑張っているのに、なぜか成果が出ない」

あなたにも、そんな経験はありませんか?

たとえば、筋トレを毎日頑張っているのに身体がなかなか引き締まらない。

勉強しているのに点数が伸びない。

組織として努力しているのに、結果が伴わない。

実はその裏には、「一番足りていないもの」が全体を引っ張ってしまうという、明確な構造があります。

それを表すのが、リービッヒの最小律です。

今回の記事では、植物栄養学から生まれたこの法則を、人間の栄養、教育、チームビルディング、自己成長、さらには日常の判断にまで応用する形で、徹底的に掘り下げていきます。

目次

リービッヒの最小律とは?

リービッヒの最小律は、19世紀の化学者ユストゥス・リービッヒが提唱した自然法則です。

「成果は、必要な要素のうち最も足りないものによって決まる」

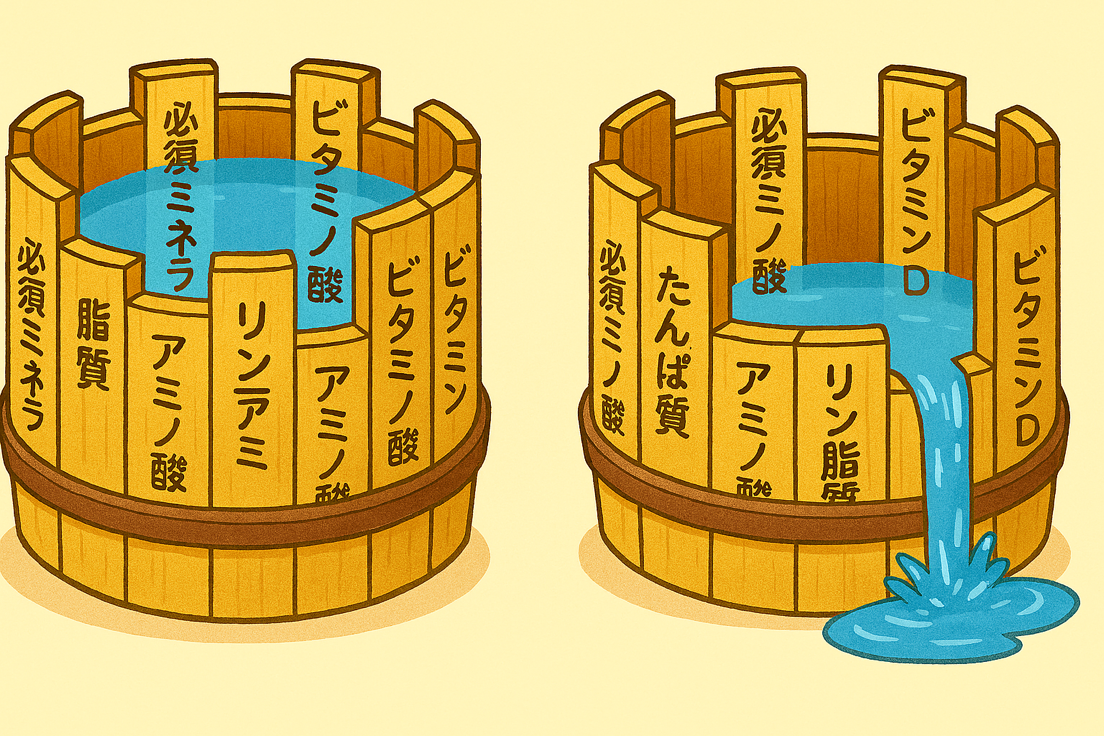

この原理を視覚的に表したのが「リービッヒの桶(またはドベネックの桶)」です。

桶の各板を栄養素や環境要因に見立て、水を成果としたとき、一番短い板があると、そこから水がこぼれてしまい、それ以上水位(成果)を高めることができません。

これは、他の板(他の能力・環境要素)がどれだけ高くても意味がなく、最も不足しているものが全体を制限する、という構造を表しています。

この法則は植物栄養学を超えて、人間の身体、思考、組織、教育、行動にまで当てはめて考えることができるのです。

農業と栄養に見る「最小律」の実証

たとえば農業では、土壌中に窒素(N)・リン酸(P)・カリウム(K)などの栄養素がバランス良く含まれていなければ、作物は十分に育ちません。

一つでも著しく不足していると、他をいくら与えても効果は薄く、収量はその「一番足りない要素」で決まってしまうのです。

これは肥料設計にも応用されており、現代では微量要素(マグネシウム・硫黄・鉄など)まで含めてバランスよく補うことが重要視されています。

人間の栄養でも同様です。

身体は数十種類の栄養素を必要とし、そのうち一つでも欠乏していれば代謝や筋肉合成が止まり、パフォーマンスが低下してしまいます。

筋トレを頑張っているのに成果が出ない人が、実は鉄分やビタミンB群が不足していたというのはよくある話。

栄養が足りていなければ、いくらプロテインを摂取しても「材料不足」で筋肉は作られないのです。

逆に、必要量を満たしていれば、それ以上摂っても効果は頭打ちになるという点も重要です。

最小律は「足りない要素」に目を向けることが鍵なのです。

教育と組織における「最小律」的ボトルネック

教育の分野では、この法則は「苦手分野が成長の足かせになる」という形で現れます。

英語を学んでいる学生が、文法・リスニング・リーディングは得意でも語彙力が極端に低ければ、全体の成績は上がりません。

いくら頑張っても、その「短い板」から水が漏れ、成果が制限されてしまうのです。

これは自己啓発にも応用できます。

たとえば「プレゼンは得意だが、論理的な構成が苦手な人」がいた場合、どんなに話し方を磨いても、論理が弱ければ説得力が出ず、全体の印象が落ちてしまいます。

また、組織やチームにおいても同様で、「一番やる気のない人」「一番スキルのない工程」が全体のパフォーマンスを制限する構造になりやすいのです。

いくら優秀なメンバーがいても、その人たちだけで全体をカバーするのは限界があります。

そうではなく、ボトルネックとなっている弱点を見つけて、そこを補う努力をする方が、結果的に組織の成長につながります。

野球チームで例えるならば、1番から9番までをすべて球界を代表する4番打者で揃えたとしても、それだけでは勝てないのです。

豪打の選手ばかり集めたとしても、守備力に欠けていては失点が増えるし、繋ぎの打線が組めなければチャンスを活かせません。

役割に応じた多様な選手が揃ってこそ、チームとしての完成度が高まり、勝利に近づけるのです。

同じように、組織でも「全員がエース」ではなく、「一人ひとりが自分の役割で最大限の力を発揮できること」が大切であり、弱点を放置せず全体のバランスを整えることが、結果としてチーム全体の成果を押し上げる鍵となるのです。

センスだけでは伸び悩む

フィギュアスケーターやダンサーなど、感覚的に動ける人は「センスだけで上手くなる」ことがあります。

ところが、あるレベルまで行くと伸び悩むことがあり、その理由が筋力不足であることが少なくありません。

「今まで筋トレせずに上達できたから、これからも大丈夫」

そんな思い込みが、怪我や限界を引き起こすのです。

センスの良さによって効率的な動きを身につけてきた人ほど、筋力の板が短くなりがち。

つまり、見えないところで最小律が働いているということです。

逆に、少しずつでも筋力を補えば、センスがより安全に、より効果的に発揮されるようになります。

スポーツに限らず、身体的な資源・知識・経験・集中力・睡眠・栄養といった全ての要素のうち、どこか一つが欠けていれば、他のすべてが制限されるのです。

あなたの短い板はどこにある?

ここで改めて、自分自身に問いかけてみてください。

「自分にとって、最も足りていない要素は何だろう?」

それが体力なら、運動を増やす必要があります。

知識不足なら、読書や学習を日課にする必要があります。

時間管理が課題なら、手帳術やタスク管理を磨く必要があります。

最小律とは、つまり「全体の成果を底上げするには、まず最も弱い部分に目を向けるべきだ」というシンプルで力強い教訓なのです。

努力が報われないと感じるときこそ、「足りないものを見落としていないか?」と立ち止まって考えることが、変化の第一歩になるかもしれません。

まとめ:成長を止めているのは、意外なひとつの要素かもしれない

リービッヒの最小律は、植物や栄養学にとどまらず、私たちのあらゆる成長と行動に当てはまる普遍的な法則です。

成果が出ないとき、「もっと頑張る」より先に、「何が最も足りていないのか?」を見極める視点が必要です。

それは知識かもしれないし、睡眠かもしれないし、勇気や人間関係かもしれません。

そして、私たちはその短い板を少しずつ継ぎ足すことができます。

だからこそ、自分の限界を決めつけず、最小律というレンズで見直してみてください。

意外なところに、あなたの伸びしろが隠れているかもしれません。

それでは、今日も1日、最高に楽しく生きましょう!