感情は2つの回路で動いている

私たちが「カッとなる」瞬間や、「ドキッとする」場面。

そのとき脳の中では、2本のルートが同時に走っています。

ひとつは、即座に反応する速い道。

もうひとつは、冷静に判断する遅い道。

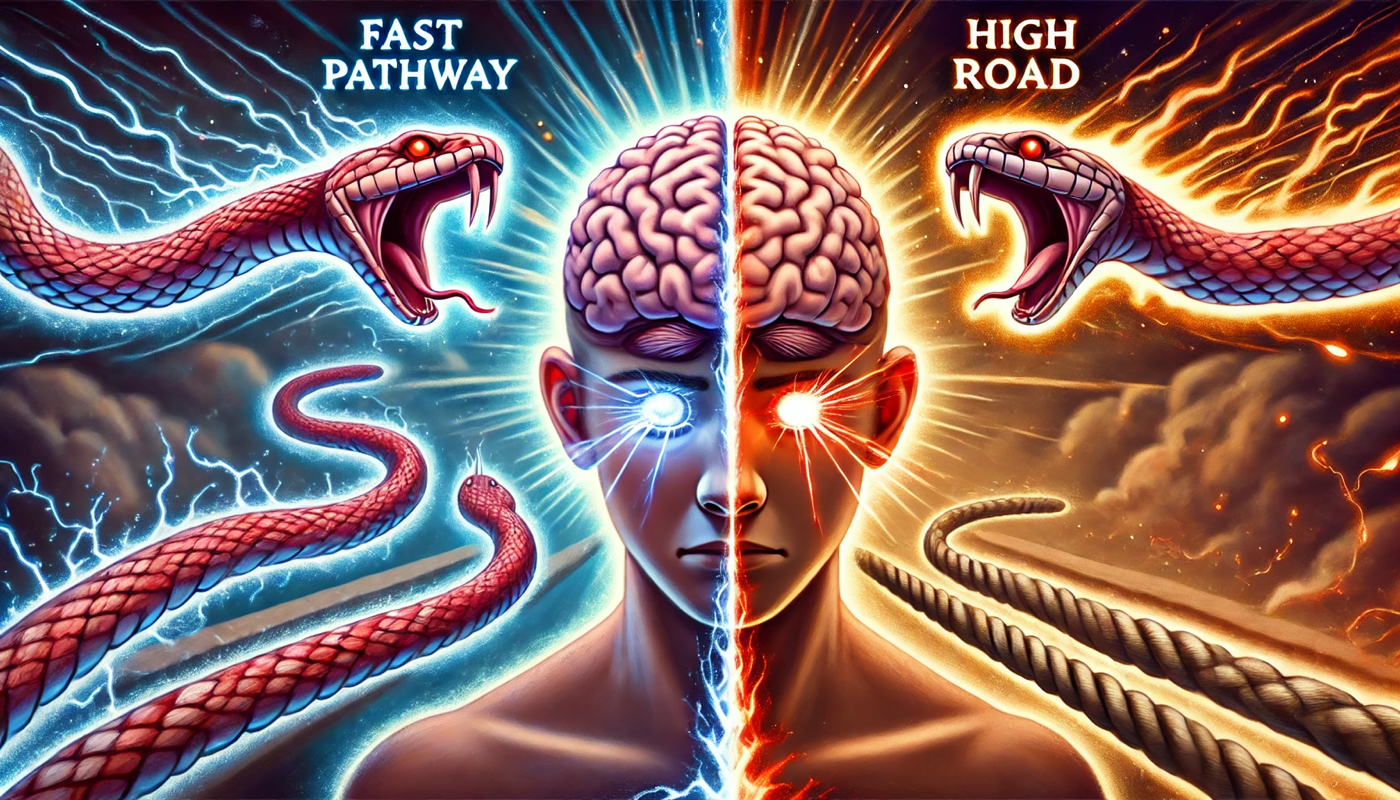

これは、アーモンドの形をした脳の中枢、扁桃体(へんとうたい)を通る2つの経路、正式には

- 速い経路=視床-扁桃体直通経路(thalamo-amygdala pathway)

- 遅い経路=視床-皮質-扁桃体経路(thalamo-cortico-amygdala pathway) と呼ばれます。

この仕組みは、神経科学者ジョセフ・ルドゥーが1996年に著書『The Emotional Brain』で提唱した、情動処理の二重経路理論(dual-pathway model of emotion)に基づいています。

言い換えればこれは、原始的な反射と理性的な判断の競争。

そしてその勝敗は、私たちの行動や人間関係、さらには人生の質をも左右します。

今回の記事では、「感情の二重経路モデル」を深堀りし、脳の反応経路・性格や育ちの影響・感情を整える具体的な方法まで、日常に役立つヒントをまとめて解説します。

目次

扁桃体の二重経路とは?

扁桃体は、感情、特に恐怖や怒りといった強い情動に関与する脳の中核構造です。

この扁桃体には、感覚情報を伝達する2つのルートが存在します。

速い経路

感覚情報が視床を経由し、直接扁桃体へ伝わるショートカットルート。

反応速度はおよそ0.02秒と非常に速いですが、処理される情報は粗く曖昧。

「とりあえず危険かもしれない」と判断し、素早く身体を緊張状態にします。

遅い経路

同じ感覚情報が視床から大脳皮質(視覚野など)を経由してから扁桃体に届くルート。

こちらは約0.2秒とやや時間がかかりますが、詳細な分析と文脈判断が可能です。

たとえば夜道で突然物陰が見えたとき、「ギョッと驚く」のは速い経路の働き、「よく見たらただの電柱だった」と気づくのは遅い経路のおかげです。

前者が命を守る即時警報装置なら、後者は誤警報を修正する冷静な判定装置なのです。

なぜ2つの経路が必要なのか?

進化の視点で見れば、速さと正確さの両立こそが命を守る鍵でした。

突然の危険に対しては、分析よりも素早い行動が優先される必要があります。

たとえば、茂みに見えた「ヘビのようなもの」に対して即座に身をすくませるのは速い経路。

実際にはロープだったと気づいて落ち着けるのは遅い経路の働きです。

速い経路は誤報でもいいから素早く知らせる機能を果たし、生存率を高めてきました。

たとえ100回中99回が誤報でも、1回の本物の危険から逃げられれば価値があるのです。

一方で遅い経路は、誤報に振り回されないようにする重要な仕組みです。

不要なパニックや過剰反応を避けるだけでなく、社会的トラブルや精神的消耗を防ぐためにも、適切な再評価が不可欠となります。

この2つの回路が補完し合ってこそ、私たちは敏捷さと冷静さという2つの力を併せ持つことができるのです。

理性の罠

ここまで速い経路の暴走を抑えることの大切さを見てきましたが、遅い経路が過剰に働くことにも注意が必要です。

たとえば

正常性バイアス

「たぶん大丈夫だろう」と思い込むことで、危機を見過ごしてしまう心理現象。

災害時の避難の遅れや、重大な問題への初動の遅れを引き起こす原因になります。

共感の遅れ/冷たさの印象

相手の感情にすぐ共感せず、まず「理屈で解釈」してしまう傾向。

結果として、「冷たい」「わかってくれない」と受け取られ、信頼関係の構築に支障をきたすことがあります。

つまり、理性だけでは人は理解されない。

速い経路による「直感的な共感」や「感情的なつながり」もまた、人間関係においては重要な役割を果たしているのです。

個人差──遺伝と環境が決める感情の敏感さ

同じ出来事でも、ある人はすぐ怒り、ある人は冷静に対応できる。

この違いはどこから来るのでしょうか?

遺伝的要因

たとえば、セロトニン輸送体遺伝子(5-HTTLPR)の短い型(S型)を持つ人は、感情刺激に対して扁桃体の反応が強くなる傾向があります。

遺伝によって速い経路が過敏に働きやすい脳が形成されているのです。

環境的要因

幼少期にトラウマ体験や慢性的なストレスに晒された人は、扁桃体が過敏化しやすく、同時に前頭前野による抑制機能が低下することが研究からわかっています。

つまり、危険に対して常に高警戒モードになり、冷静な再評価(遅い経路)が効きにくくなるのです。

このように、遺伝と環境の相互作用によって、感情への反応パターンは人それぞれ異なります。

「怒りっぽさ」「不安になりやすさ」「驚きやすさ」などの傾向は、脳の構造的・機能的違いからくる個性とも言えるのです。

「怒り」にどう向き合うか

怒りとは、まさに速い経路が主導する感情反応の代表例です。

「カーッとなってつい言い返した」「後悔するような行動を取ってしまった」

その裏では、扁桃体が瞬時に警報を鳴らし、前頭前野の制止が間に合わなかったというプロセスが起きています。

しかし、私たちは「遅い経路」を鍛えることで、この暴走を止めることができます。

科学的に効果が示されている3つの実践法を紹介します。

6秒ルール

怒りを感じたらまず6秒数える。

これは前頭前野の思考を始動させ、扁桃体の衝動反応にブレーキをかける「時間稼ぎ」になります。

マインドフルネス瞑想

今この瞬間に意識を向ける練習は、扁桃体の過活動を抑え、前頭前野との神経結合を強化する効果があります。

継続することで、感情に流されずに判断できる心の土台が育まれます。

認知行動療法(CBT)

扁桃体と前頭前野の連携を強化し、感情の自動反応を意識的にコントロールできるようになります。

実際、脳画像研究でもCBTを受けた人の扁桃体活動が減少し、前頭前野の活動が増加することが確認されています。

怒りを感じたとき、「これは自分の扁桃体が早く反応しただけ。ちょっと待てば理性が追いつく」と考えるだけで、反応の質は大きく変わります。

自分の脳の仕組みを知ることは、感情を味方につける第一歩なのです。

子どもと大人の違い

「子どもは感情的」「思春期は怒りっぽい」

そんな印象は、実は脳の発達の影響によるものです。

前頭前野は未熟

子どもや思春期の脳では、論理的思考や感情抑制を担う前頭前野がまだ発達途中。

そのため、扁桃体に頼った反応が多く、感情が暴走しやすいのです。

発達のプロセス

前頭前野が完全に成熟するのは20代以降と言われています。

それまでは衝動的な行動が多くても当然。むしろ成長の過程で少しずつ「速い経路」を抑え、「遅い経路」を強化することが自然な発達なのです。

教育のアプローチ

子どもには「深呼吸」「タイムアウト」「気持ちを言語化する」など、感情を静める具体的スキルを教えることが重要です。

大人には「状況の再評価」「視点の切り替え」など、認知的アプローチによって前頭前野を強化する訓練が効果的です。

このように発達段階に応じたアプローチを取ることで、「感情に振り回されない脳」の育成が可能になります。

そして、それは年齢に関係なく、誰でも意識的な練習と習慣化によって手に入れることができる力なのです。

まとめ:感情は瞬間の反応と後の評価でできている

⭐️ 扁桃体には「速い道(反射)」と「遅い道(理性)」の2つがある

⭐️ 速い道は生存のための警報装置、遅い道は冷静な判断装置

⭐️ 遺伝や育った環境で反応の強さに個人差が出る

⭐️ 怒りを抑えるには「時間を稼ぎ、遅い経路を働かせる」ことがカギ

⭐️ 感情コントロール力は訓練と成長で鍛えることができる

感情は、感じた瞬間にすべてが決まるわけではありません。

そのあとの考え直す力こそが人間の本質であり、成長の可能性です。

それでは、今日も1日、最高に楽しく生きましょう!