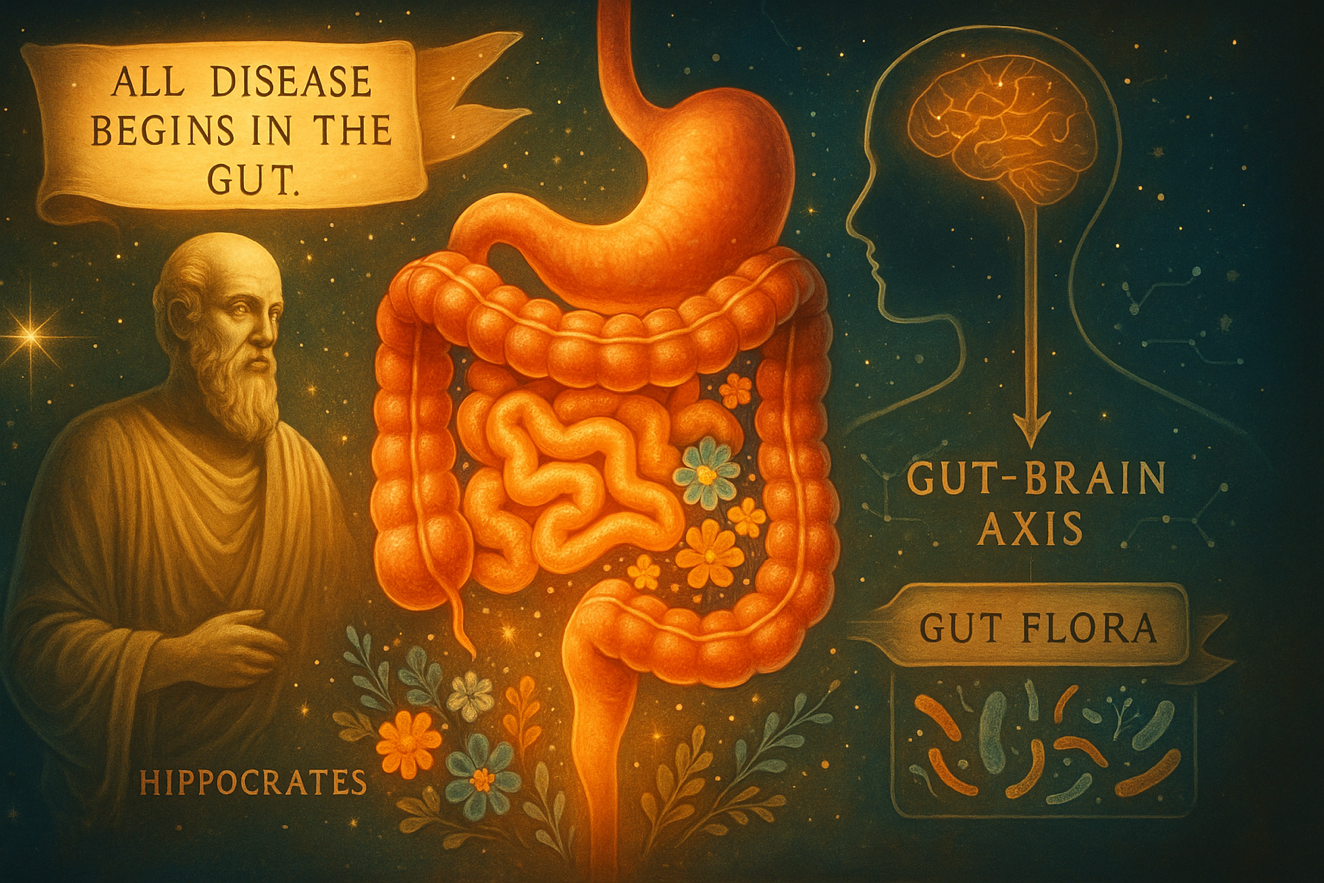

すべての病気は腸から始まる

「すべての病気は腸から始まる」

この言葉を残したのは、医学の父・ヒポクラテスです。

紀元前400年頃、迷信や神話に頼っていた医療から科学的な視点を切り開いた彼が、現代でも通用するような真理を語っていたとは驚きです。

実際、近年の研究により「腸内環境(腸内フローラ)」と病気の関連性は次々に明らかになっており、私たちの心身の健康は腸に大きく左右されていることがわかってきました。

今回の記事では、腸内細菌の基本から最新の知見、そして自分の腸内フローラを知るための方法まで、楽しく・分かりやすく解説していきます。

目次

腸内フローラとは?

私たちの腸内には、約1000種類・100兆個もの細菌が住んでいます。

その様子はまるで花畑のように見えることから、「腸内フローラ」と呼ばれます。

このフローラ(花畑)は、善玉菌・悪玉菌・日和見菌の3種類の細菌で構成されており、それぞれがチームを組んで私たちの体をサポートしたり、時にトラブルを起こしたりします。

- 善玉菌:体に良い影響を与え、腸内を酸性に保ち病原菌を抑える

- 悪玉菌:腐敗や炎症の原因となり、腸内環境を悪化させる

- 日和見菌:善玉・悪玉のどちらか優勢な方に味方する中間的存在

理想的なバランスは、

善玉菌2:日和見菌7:悪玉菌1。

この比率を保つことで、腸内は健やかな状態を維持できます。

意外な事に、悪玉菌は「完全にいない方が良い」というわけではありません。

わずかに存在することで腸の免疫が適度に刺激され、善玉菌の働きを引き立てる役割があるのです。

腸は第二の脳

私たちがふだん「脳」と聞いて思い浮かべるのは頭の中にある大脳ですが、実はもうひとつの「脳」とも呼ばれる臓器が私たちの体の中には存在します。

それが「腸」です。

腸には、独自の神経ネットワークである「腸神経系(エンテリック・ニューロン・システム)」が張り巡らされており、その神経細胞の数はなんと脊髄に匹敵するとも言われています。

これにより、腸は脳からの指令がなくても自律的に動くことができる、きわめて高度な制御能力を持つ臓器なのです。

また腸は、私たちの免疫システムの約70%が集中している「最大の免疫器官」でもあります。

つまり、風邪をひきやすい、アレルギーがある、炎症が起こりやすい。

そういった状態は腸の働きと密接に関係しているのです。

さらに、腸は「ホルモンの工場」としての役割も担っています。

幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの約90%は腸で作られており、気分やメンタルにも深く関わっています。

腸の調子が悪いと、心までどんよりしてしまうという経験は、まさにこの事実を裏付けていると言えるでしょう。

近年の研究では、「腸脳相関(Gut-Brain Axis)」と呼ばれる双方向の通信回路が注目されています。

これは腸と脳が神経・免疫・内分泌といった複数の経路を通じて密に連絡を取り合っているという概念で、ストレスが腸に影響を与えるだけでなく、腸内環境の乱れが不安やうつなどのメンタル状態にも影響を与えることがわかってきました。

だからこそ、より美しく健康に過ごすためには、腸内フローラを整えることが欠かせないのです。

腸内フローラタイプとは?

私たちの腸内細菌の構成は人によって異なり、大きく5つのタイプに分類されます。

ここではそれぞれを野球チームに例えて、わかりやすく解説していきます。

【Type-A:たんぱく・脂肪タイプ】

- 特徴:動物性たんぱくや脂質を多く摂る人に多い

- 菌構成:ルミノコッカス科・ストレプトコッカス属が優勢

- リスク:高血圧・糖尿病との関連が高め

「ホームラン頼みのパワーチーム」:豪快だけど不安定。腸内が荒れやすく、免疫やバリア機能に課題を抱える。

対策:たんぱく質を減らし、揚げ物を控える。白米→もち麦などに変更。

【Type-B:バランス食タイプ】

- 特徴:三大栄養素のバランスが良く、発酵食品も摂取

- 菌構成:バクテロイデス属・フィーカリバクテリウム属がバランス良好

「ベテランチーム」:派手さはないが、チームワークがよく安定して勝ちを重ねるタイプ。チームの老化が課題点。

対策:多様な食材を意識して、酢酸や腸内細菌の多様性を維持する。

【Type-C:アンバランス食タイプ】

- 特徴:炭水化物に偏り、野菜や副菜が不足

- 菌構成:バクテロイデス属が多く、フィーカリバクテリウム属が少なめ

- リスク:炎症性腸疾患との関連が示唆

「気分屋オールスターズ」:調子が良い日は快勝、悪い日は大炎上。コンディションにムラがありすぎる。

対策:食物繊維・副菜を増やし、ヨーグルトや納豆で良い菌を補給。

【Type-D:たんぱく・脂肪・糖タイプ】

- 特徴:脂質と糖質の過剰摂取が特徴。間食が多い

- 菌構成:ビフィズス菌・ストレプトコッカス属が多め

- リスク:肥満・糖尿病との関連が強い

「ワンマンチーム」:スター選手はいるが、ルール無視の独りよがりな動きでチーム崩壊寸前。

対策:間食を控え、加工肉を減らし、野菜を意識的に増やす。

【Type-E:ヘルシー食タイプ】

- 特徴:和食中心の生活。魚・大豆・野菜が豊富。

- 菌構成:プレボテラ属が多く、バランスが取れている。

「団結チーム」:WBC日本代表のように連携が取れ、優秀な選手たちが揃った理想形。

対策:多種類の野菜から食物繊維をとって、腸内多様性をキープ。

腸がつくる「代謝物質」が私たちの健康を守る

腸内細菌は、ただ住んでいるだけではありません。

私たちが食べたものを加工し、体にとって重要な代謝物質を生み出しています。

なかでも特に注目されているのが「短鎖脂肪酸(SCFA)」です。

短鎖脂肪酸の役割

- 腸粘膜のエネルギー源

- 腸内pHを保ち病原菌の増殖を抑える

- 血糖値や血圧の調整

- 免疫機能の強化

- 抗炎症作用やアンチエイジング効果

この短鎖脂肪酸は、特定の善玉菌だけでなく、複数の菌がチームを組んでつくり出しています。

まさに「野球の連携プレー」のように、複数の選手(菌)の協力が不可欠なのです。

あなたの腸内チーム、今どんな状態?

ここまで読んで「自分の腸内環境はどうなっているんだろう?」と気になってきた方も多いと思います。

実は、腸内フローラは食生活・生活習慣によって変えることができます。

特定のフローラタイプに偏っていたとしても、2ヶ月程度の食習慣改善で、理想的な「団結チーム」に近づけることも可能です。

まずは自分のチーム構成を知ることから始めてみましょう。

おすすめアクション

- 腸内フローラ検査キットで、自分のタイプを可視化する

- おすすめは、自宅で簡単にできる腸内フローラ検査「マイキンソー」。綿棒で採便して送るだけで、善玉菌・悪玉菌のバランスや腸内フローラのタイプ、潜在リスクまでレポートで可視化してくれます。

- タイプ別に食事・運動・発酵食品のとり方を見直す

- 定期的に再検査して、チームの変化を確認する

- 食生活や生活習慣を変えれば、腸内フローラも変わります。だからこそ、数ヶ月ごとにチェックすることで、自分に合った改善策が見えてきます。

私も最近、健康診断のオプションで腸内フローラ検査を受けました。

思っていたよりも腸内の多様性が少なく、「このままでは偏ったチーム運営になりそうだな」と実感。

でも逆に、自分の状態が可視化されることで、食事の見直しや習慣改善の方向性がハッキリ見えてきました。

検査キットは決して安くはありません。

しかし、体調を崩して病院に通う時間、薬代、1週間寝込むコストと比べたら、「未然に整える投資」としては圧倒的に安い。

まずは、今の腸内環境を知るところから。

そこからあなたの健康戦略が、本格的にスタートします。

それでは、今日も1日、最高に楽しく生きましょう!