子どもも大人も楽しめる折り紙

「折り紙なんて、子どもの遊びでしょ?」

かつてはそう思っていた私が、今では毎晩のように本を開き、高難度の作品に挑戦しています。

指先に全集中し、一枚の紙から複雑で美しい立体が立ち上がるあの瞬間。

そこには、論理と芸術が交差する、まさに知的な快感が宿っているのです。

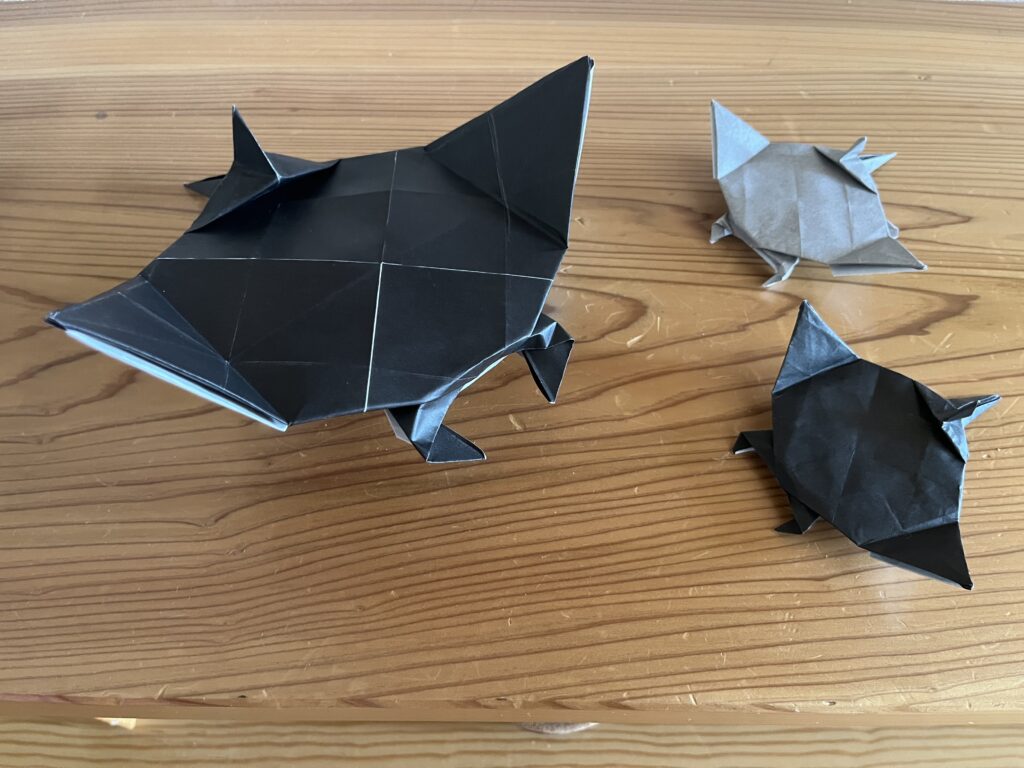

最近は、こんな作品にも挑戦しています。

一枚の紙から、どうしてここまで立体的な構造が生まれるのか。

自分の手で形を生み出していくたびに、折り紙の奥深さと可能性に驚かされます。

私が参考にしている新世代 究極のおりがみは折り方のプロセスが丁寧に解説されており、「これ、本当に自分に折れるのだろうか」と戸惑っていた作品にも、気づけば自然と挑戦したくなっています。

ページをめくるごとに、まだ知らない折り紙の世界が静かに広がっていく、そんな感覚があります。

「折る」という行為は、ただの手遊びではありません。

余計な雑念が消え、自分と静かに向き合う創造的な時間へと変わっていきます。

大人になった今だからこそ、その静けさと深さがじわじわと沁みてくるのです。

そして何より、折り紙の魅力は決して大人だけのものではありません。

子どもにとっては、遊びながら学びを深める「知育のツール」として。

大人にとっては、心と脳を整える「創造的な趣味」として。

折り紙は、年齢を問わず、人生にそっと彩りと豊かさをもたらしてくれる存在なのです。

今回の記事では、折り紙の科学的な効果、文化的背景、そして教育・福祉・医療の現場での活用事例を交えながら、その奥深い魅力を多角的に掘り下げていきます。

目次

折り紙は脳を鍛える

折り紙の魅力は、紙を折るという単純な動作の中に、驚くほど多くの脳活動が含まれていることです。

指先を使って紙を折ると、記憶や計画、注意、判断をつかさどる「前頭葉」が活性化します。

これは、子どもにとっては空間認識や論理思考の発達に、大人にとっては脳トレや認知症予防に役立つと言われています。

手順を思い出しながら折り進める作業には、集中力・実行力・問題解決能力など、多くの認知機能が総動員されます。

そして作品を完成させたときには、「できた!」という達成感が自己効力感につながります。

折り紙を通じて「考える→試す→完成する」という知的なプロセスを楽しむことができるのです。

折り紙は心を整える

静かに紙と向き合い、一折り一折りを丁寧に進める時間。

それは、思考を今ここに集中させる、いわば「動く瞑想」のようなものです。

紙を折っているとき、頭の中のノイズは自然と静まり、呼吸が整い、心が落ち着いてきます。

これは、近年注目されている「マインドフルネス」と同じ効果があるとされ、心理療法の一環として折り紙を取り入れる事例も増えています。

折り紙は手と心のリハビリ

医療や福祉の現場でも、折り紙は「機能訓練」や「心理的ケア」として高く評価されています。

手指の巧緻性を高めるためのリハビリとして、また、うつ傾向やストレスを抱えた人の心の調律として。

折り紙は「折る」という単純な動作を通して、心と体の再構築をサポートします。

作品を完成させたという達成感は、自己肯定感を育み、前向きな気持ちを引き出してくれます。

また、折る過程そのものが「自己表現」でもあり、「いまの自分の気持ちをかたちにする」ことは、ことばでは届かない感情の整理に役立ちます。

折り紙は創造力の温床

折り紙の世界には、無限の可能性があります。

定番の鶴や風船だけでなく、動物や花、昆虫、幾何学模様、さらには現代アートのような複雑な作品まで、挑戦の幅は広がるばかり。

子どもは自由な発想で独自の折り方やアレンジを考え、大人は精密な構造に挑みながら「論理と創造の交差点」に没頭する。

そのどちらにも、折り紙ならではの喜びがあります。

完成形をイメージし、手を動かしながら少しずつ近づいていく体験は、創造性と粘り強さ、そして集中力を同時に育ててくれます。

遊びの中に学びがある

折り紙は、子どもの成長を支える優れた「知育ツール」でもあります。

空間認識力、論理思考力、集中力、忍耐力、創造力。

一枚の紙を折る過程には、これらすべての要素が詰まっています。

指先を使った精密な動きは、手先の器用さを育て、鉛筆の持ち方や道具の扱いにも良い影響を与えます。

さらに、「失敗してもやり直せる」という折り紙の本質は、試行錯誤の大切さと達成の喜びを自然と教えてくれます。

静かな作業に没頭する時間は、感情を落ち着け、自己コントロール力も育む。

折り紙は、まさに「遊びの中に学びがある」存在なのです。

折り紙が世界をつなぐ

折り紙は、ただの紙遊びではありません。

その歴史は長く、日本人の暮らしや祈りと深く結びついてきました。

古くは、贈答の儀式や神事の中で折られ、千羽鶴のように「平和」「健康」「長寿」への願いを託す象徴的な行為として大切にされてきました。

ひな祭りや端午の節句の飾りにも、子どもの健やかな成長を願う心が丁寧に折り込まれています。

そして今では、ORIGAMIとして世界中にその名が知られ、多くの国で親しまれる存在となりました。

国際的な折り紙イベントや協会も数多く誕生し、国や文化、言語の壁を越えて、折り紙を通じたつながりが広がり続けています。

折り紙の魅力のひとつは、「誰もが一度は触れたことがある」という親しみやすさにあります。

鶴や風船といった基本の作品は、国境を越えた共通の記憶となり、対話や交流のきっかけになります。

家庭で子どもと一緒に折ったり、介護施設で高齢者と若者が並んで作品を完成させたり、旅先で折り紙を通じて外国の人と笑顔を交わしたり。そんな場面が世界中で生まれています。

SNSに自作の作品を投稿すれば、言葉を交わさずとも世界中の誰かと感性でつながることもできます。

折り紙は、ひとり静かに楽しめる遊びでありながら、誰かと喜びを分かち合える遊びでもある。

紙一枚で心と心がつながる。

その不思議な力こそが、折り紙の持つ本質なのかもしれません。

まとめ:一枚の紙が人生をひらく

折り紙とは、折ることで「何かを生み出す」営みです。

それは、心を整える時間であり、頭を鍛える訓練であり、人と人をつなぐ架け橋でもあります。

子どもにとっては遊びを通した学びとして、大人にとっては人生を深める創造的な時間として。

折り紙は私たちの暮らしにそっと寄り添い、静かに豊かさを広げてくれます。

あなたも、今日も紙を一枚、手に取ってみませんか?

それでは、今日も1日、最高に楽しく生きましょう!