小さな発見を、隣で一緒に感じられる幸せ

先日、家族で広島旅行に行ってきました。

宮島観光、お好み焼き巡り、野球観戦。

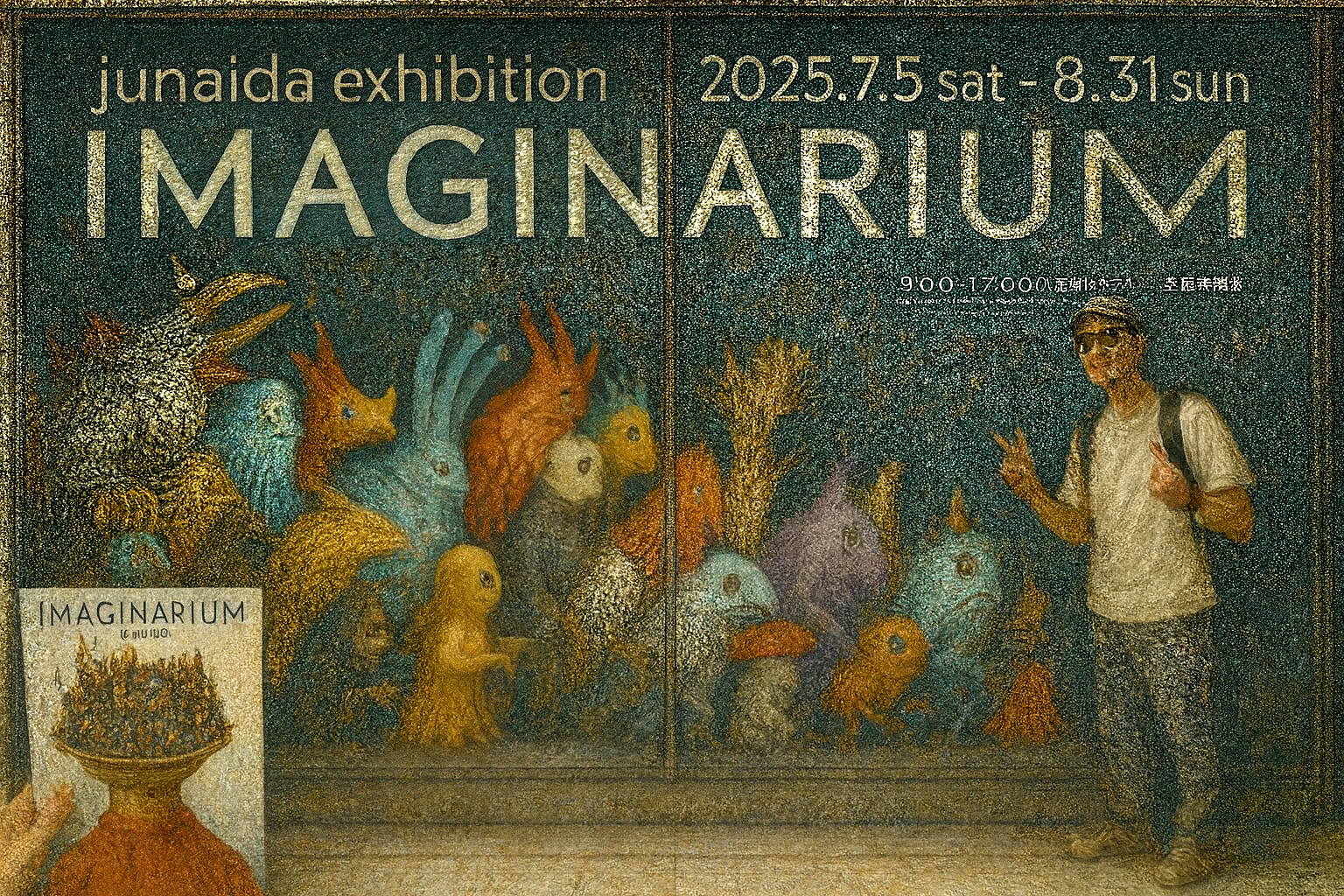

どれも楽しかったけれど、何より心に深く残ったのが、絵本作家junaidaさんの展覧会でした。

もともと予定に入っていたわけではありません。

旅の途中、たまたま目にした一枚のポスターに心をつかまれ、導かれるように足を運んだその空間。

元々大好きな絵本作家で子ども達にも見せてあげたいという気持ち。

それが、家族にとっても私自身にとっても、思いがけず忘れられない体験となりました。

重厚で静謐な展示室に一歩足を踏み入れた瞬間、私たちは圧倒的な世界観に包まれました。

緻密な筆致と幻想的な構図、明るさと闇が混在する不思議な色彩。

そのすべてが、ただ見るというより浸るという言葉のほうがふさわしい、深く濃密な時間を生み出していたのです。

そして何より、子ども達と一緒にその空間を体験できたことが、心の奥に強く残っています。

親子で絵を見つめ、想像を語り合い、感情を交わす。

そんなかけがえのない時間は、ただ美術を鑑賞するという枠を超え、私たちの感じる力を育てる特別な営みとなっていました。

目次

見ることは、感じること

junaidaさんの絵は、まるで物語のかけらのようでした。

帽子の上に街が広がり、ポケットの中に森が眠る。

本、列車、空中の道。どこからでも想像が広がっていく。

子ども達は夢中になって、小さな人々や動物たちを探し始めます。

「この人は旅の途中かな」「ここで待ってるのかもね」

そんな風に語りながら、目をきらきらと輝かせている。

その姿を見ているうちに、私もまるで絵の中の住人になったような感覚に包まれていきました。

じっくり見つめていると、一つの作品の中に何十人もの登場人物が生きていて、その一人一人にちゃんと物語があることに気づかされます。

大人の私は、見落としていた細部ばかり。

それを子どもが指差しながら、「この人は笑ってるね」「泣きそうな顔もいるよ」と教えてくれる。

その一言ひとことが、私の中の想像力の扉を優しくノックしてくれるのです。

感性は、会話で育つ

美術館という静かな場所では、自然と声も抑えられます。

でも不思議と、その分心の声がよく聴こえてくる。

「この絵、なんか時間が止まってる気がする」

「この人、どこかへ帰りたがってるように見える」

子ども達の言葉は、まるで絵の奥に流れる音楽を聴いているようで、ただの感想ではなく、心そのものが動いた音のようでした。

私たち大人はつい、「これは何の絵?」「どんな意味?」と正しさを探してしまうけれど、子どもは、もっと自由に、感情のままに作品と対話している。

その姿を見て、私は思わず息をのむ瞬間が何度もありました。

美術館は、「感じたことを言葉にする」練習の場。

そしてその時間は、親子の対話をぐっと深める心の共有の場でもあるのです。

絵の中に、無数の物語が生きている

junaida展の会場に足を踏み入れた瞬間から、私はまるで絵を浴びるような感覚に包まれていました。

ひとつひとつの作品に、物語が吹き込まれていて、隅々までじっくり見ていたくなる。

登場するのは、人間だけじゃない。

動物、怪獣、天使、おばけ。

その誰もが、たしかにそこに「暮らしている」ように描かれている。

しかも驚いたのは、そのどの人物も、小さな表情をもっていて、まるで「今、誰かと話している」ように感じられること。

耳を澄ませば、絵の中の会話が聞こえてきそうなほど、世界が息づいているのです。

私は思わず、自分の想像力がちっぽけに思えてしまいました。

「こんな世界、思いつかなかった」

「でも、私もこの世界に入ってみたい」

そんなふうに、子どもよりも夢中になって絵に引き込まれていく自分に、少し驚きながらも、それがなんだかすごく嬉しかった。

子どもが教えてくれる、感じるということ

「このおばけ、なに考えてるのかなあ」と子どもがぽつりとつぶやいたとき、私はハッとしました。

私はその絵を「少し不気味」と思っていたのに、子どもはそこに気配や意志を感じていた。

子どもと一緒に作品を見ることで、自分の中にあった偏った見方がふっとほどける瞬間があります。

私たちはつい、子どもに「見方」や「意味」を教えようとしてしまうけれど、本当は、子どもたちが世界をどう見ているかを、大人こそ学ぶべきなのかもしれない。

そして、美術館はその視点の交換が自然に起こる、不思議で貴重な場所なのです。

心が動いた瞬間を、分かち合えるということ

展示を見終えた帰り道。

子ども達が何度も、「また行きたいね」と言いました。

「次はどんな絵に会えるかな」

「また新しい発見あるかな」

その言葉が嬉しくて、なんだか胸がいっぱいになりました。

きっと今日見た絵の断片は、彼女たちの中に長く残る。

いつか思い出したとき、あの時の感情や風景がふわっと蘇る。

それが、アートが持つ記憶の灯なのだと思います。

まとめ:美術館は、親子のこころの交換日記

junaida展で過ごした時間は、私たち家族にとって、ただの鑑賞体験ではありませんでした。

一緒に絵を眺め、感じたことを言葉にし、互いの視点を知り、新しい世界の入口に立つ。

それはまるで、絵を通して心の中で交わす「交換日記」のような時間でした。

大人の私に見えないものを、子どもは見ている。

子どもが言葉にしきれない感情を、私は受け止めようとする。

そんな静かな対話が、日常ではなかなか持てない深さをもって、美術館の中には流れていました。

忙しい毎日でも、ほんの数時間、子どもと一緒に美術館へ出かけてみる。

心が揺れるその瞬間が、きっと親子の記憶に残る宝物になります。

それでは、今日も1日、最高に楽しく生きましょう!