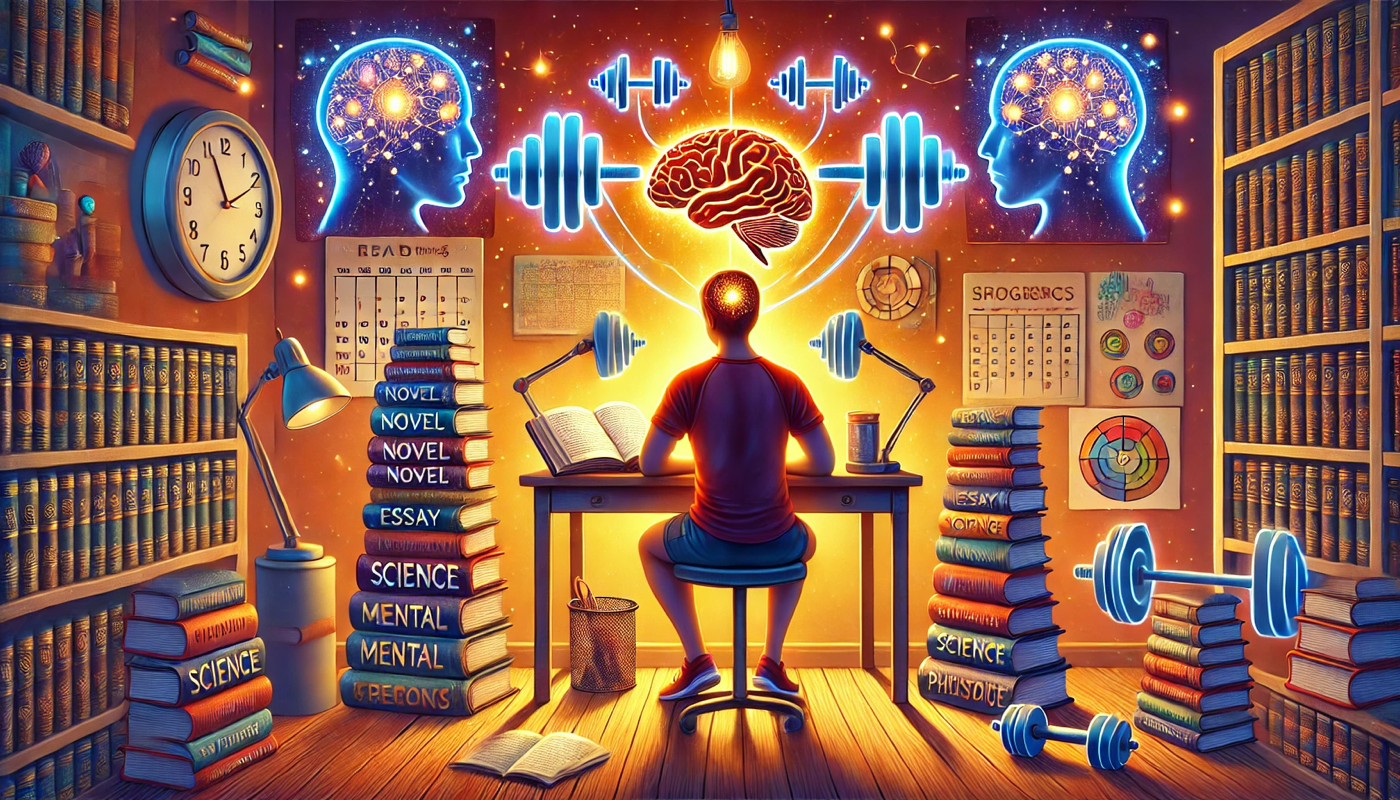

「読む力」は鍛えられる

本を開いても集中できない。難しい本は数ページで挫折してしまう。

そんな経験はありませんか?

でも安心してください。

それは「才能がない」のではなく、単に読書筋力がまだ鍛えられていないだけなのです。

今回の記事では、読書を「筋トレ」として捉え、読書筋力(読解力・集中力・持続力)の仕組みと鍛え方を、脳科学と教育学の視点から詳しく解説します。

読書は一生ものの知性と感性を育てる行為。

さあ、今日からあなたの「読む力」を鍛えましょう。

目次

段階的負荷が成長の鍵

筋トレでは、軽い負荷から始めて少しずつ重量を上げていくのが基本です。読書も同じ。

いきなり難解な哲学書や長編小説に挑んでも、読書筋力が未発達の状態では苦しむだけ。

大切なのは、自分の今の読書体力に合った本を選び、段階的に読み進めていくことです。

この読みの筋トレモデルを意識することで、読書がつらい行為から「楽しい挑戦」へと変わっていきます。

最初は短い時間でも読書に取り組むことで、「読めた!」という成功体験が自信になり、さらに長く・深く読めるようになる。

つまり、読書筋力は自分との対話を通じて育っていく「自己成長の実感」にもつながるのです。

読書筋力とは何か?

読書筋力とは、以下の3つの力の総称です。

読解力

文章の意味を理解し、文脈を読み取る力。

論理的な構造を掴んだり、著者の意図を汲み取る力ともいえます。

集中力

一定時間、読み続ける注意力。

注意がそれやすい現代では、集中力は読書継続のカギを握ります。

持続力

読み終えるまで継続する精神的スタミナ。

途中で挫折せず、多少の難しさも乗り越えられる耐性です。

これらはすべて「訓練可能なスキル」です。

読書習慣を継続することで、確実に向上していきます。

まさに積み上げ式の力であり、読めば読むほど底力がついていくのが読書筋力の魅力です。

なぜ読書は筋トレなのか?

人間の脳には「読む専用の器官」はありません。

脳科学者スタニスラス・ドゥハーンヌの研究によれば、人は物体認識や顔の識別に使っていた視覚領域を再利用し、「読む」機能を後天的に獲得したとされます。

つまり、読書は後天的に作られるスキルであり、脳のネットワークを繰り返し使うことで発達する行為なのです。

この脳の可塑性こそが、「読書筋力は鍛えられる」という最大の根拠です。

読み書き習得の過程で、視覚と聴覚と言語理解の回路が複雑に絡み合い、脳内に新しいネットワークが構築されていきます。

つまり、読書とは、脳のシステム全体を使った総合トレーニングなのです。

読書筋力を鍛える基本トレーニング

読書筋力は以下の方法で段階的に育てていけます。

① 軽い本から始める

新書、エッセイ、対話形式の本など、短くてわかりやすい内容からスタート。

読みやすい本を積み上げることで、達成感と習慣が定着します。

初心者は「読み切れること」が最大のモチベーションです。

軽い本を読み切る快感が、次への意欲につながります。

② 読書記録をつける

内容を要約したり、印象的なフレーズを書き出すだけでもOK。

書き出すことで理解が深まり、記憶にも残ります。

読書記録が蓄積されていくことで、自分の成長の軌跡が見えるようになります。

これは自己効力感の向上にもつながります。

③ 無理のないペース設定

1日10分、週1冊など、自分に合ったリズムを作ることが大切。

数をこなすより続けることが最大のトレーニングです。

読む時間を確保できない日は、数ページだけでもOK。

「0か100」ではなく、1でも積み重ねることに意味があります。

ジャンル別読書筋力の鍛え方

読書にも「ジャンル別筋力」があります。

ライトノベル

会話主体のリズム感。軽快な展開に慣れることで、読書のテンポ感を養えます。

小説

登場人物の感情理解、情景の想像力。共感力と想像力のトレーニングに最適です。

専門書

抽象的概念の理解、因果関係の把握。論理的思考やクリティカルシンキングの訓練になります。

翻訳書

文構造の処理力、語彙の応用力。言語感覚を鍛える上で高い負荷をかける重量級トレーニング。

それぞれのジャンルに固有の読み筋があります。

ジャンルをローテーションで読むことで、偏りなく読書筋力が鍛えられ、読むたびに新しい視点や理解の回路が広がっていきます。

読書筋力を支える脳の変化

読書を続けると、脳の言語系ネットワークが強化されます。

左側頭葉前部

意味理解の中枢。語彙や知識が増えるとこの領域が活性化し、理解力が増していきます。

一次聴覚野(ヘッシェル回)

音韻処理の要。黙読力や音読力に密接に関わり、文字と音の橋渡しをします。

白質神経繊維の増加

神経伝達の速度が上がり、情報処理の効率が高まります。

これらはすべて科学的研究で裏づけられており、読書を習慣化することによって脳の構造と機能が物理的に強化されることが明らかになっています。

つまり、読書は単なる知識取得だけではなく、脳の筋力アップそのものでもあるのです。

年齢別に見る読書筋力の育て方

子ども

読み聞かせ→絵本→章仕立ての物語→知識系図鑑へと段階的に移行。

家庭に本がある環境、親が読書する姿、読み聞かせの習慣が大きな影響を与えます。

読書が「楽しい経験」となることが、読書筋力を自然に育てる最大の要素です。

大人

興味あるジャンルから始めることで継続しやすくなります。

スマホの通知を切る、集中できる場所を選ぶなど「読書に向いた環境づくり」も重要。

日々の忙しさの中でも、自分のための“静かな時間”として読書を位置づける意識が、継続の鍵となります。

高齢者

視力や集中力に合わせて大活字本や音声読書の活用を。

読書会や孫への読み聞かせなど、他者との共有がモチベーションに。

読書は認知機能の維持・予防にも寄与し、「脳の健康習慣」として取り入れる価値があります。

まとめ:読書も筋肉、続ければ必ず伸びる

読書もトレーニングです。

いきなり重いバーベルを持ち上げるのではなく、自分に合った読みやすい本から始め、少しずつ負荷をかけていくことで、読む力は着実に育ちます。

そして何より、本を読むことであなたの脳と心は鍛えられ、豊かになっていきます。

人生に必要な知性と感性、そして他者とつながる力は、すべて「読むこと」から育まれるのです。

読書筋力は、人生を深く味わうための基礎体力。

今日から少しずつ、あなたの読む力を育ててみませんか?

それでは、今日も1日、最高に楽しく生きましょう!