「不安」と「楽観」はどこからくるのか?

妻が初めての海外出張を控えている。

スリや犯罪、飛行機事故、言葉の違い、食べ物への不安、それらが次々と頭に浮かび、なかなか眠れない夜を過ごしているようだ。

一方で私はというと、「飛行機事故なんて確率で言えば宝くじより低いし、食べ物や言葉の問題も準備で何とかなる。後は現地で対応すればいいじゃないか」と、至って楽観的。

この感覚の違いは、単なる性格や気の持ちようでは片付けられない。

実は、脳の働き方そのものが違っていることが、神経科学の研究でわかってきているのだ。

今回の記事では、「不安になりやすい人」と「楽観的な人」の脳の違いを明らかにしながら、それぞれの特性をどう活かすか、どう補い合うかという視点から、より良い人間関係や生活習慣のヒントを探っていく。

目次

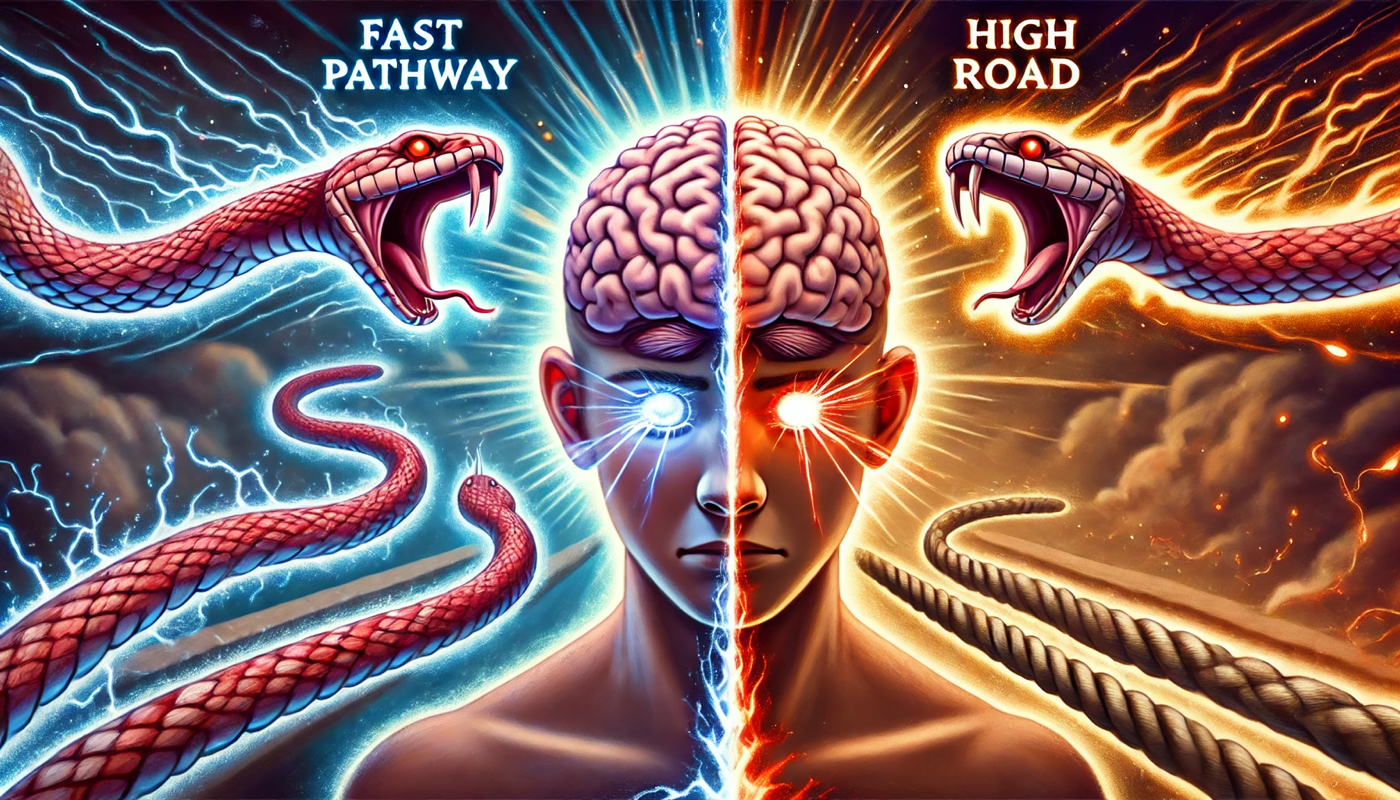

不安な脳は「警報システム」が過敏に反応している

不安傾向の強い人の脳では、感情の警報装置ともいえる扁桃体が活発に働いている。

扁桃体は「危険かもしれない」という情報に素早く反応し、心拍数を上げたり、警戒態勢を整えたりする働きがある。

しかし、このアラートが過剰に作動すると、まだ起きてもいない出来事に対して強い恐怖や不安を抱き続けてしまう。

さらに、不安を抑えたり状況を論理的に判断する前頭前野の働きが弱くなる傾向があり、アクセルだけが強くてブレーキが利かない状態になりやすい。

加えて、「未来の悪いシナリオ」を何度も頭の中で繰り返し想像してしまう反すう思考が見られる。

これは、デフォルトモードネットワーク(DMN)と呼ばれる内省的な脳回路が過活動を起こしているためで、何もしていない時にさえ不安を感じてしまう理由となっている。

楽観的な脳は「感情の調整」と「報酬予測」に優れている

一方、楽観的な人の脳では、感情を柔軟にコントロールする前頭前野の中でも特に眼窩前頭皮質(OFC)がよく発達しており、感情の波を穏やかに保つことができる。

また、未来の出来事に対してポジティブな結果を予測しやすい腹側線条体を中心とした報酬系ネットワークも活性化しやすく、前向きな行動に結びつける力が強い。

こうした脳の構造に加えて、セロトニンやオキシトシンといったストレスを緩和する神経伝達物質の働きも良好である。

これにより、気持ちの落ち着きや他者への信頼感が高まりやすい。

さらに、前部帯状皮質(ACC)が活性化することで、未来のポジティブなシナリオを自然と思い描き、「きっとうまくいく」という期待感を持ちやすくなっている。

脳の個性は遺伝と環境の組み合わせで決まる

不安か楽観かといった傾向は、ある程度は遺伝によって決まる。

たとえば、セロトニンの働きに関わる遺伝子(SLC6A4)の「短い型」を持つ人は、不安に敏感で、ストレスへの反応が強く出る傾向がある。

また、オキシトシン受容体遺伝子の特定の型を持つ人は、共感性が高く、楽観的な性格である傾向があるとされる。

しかし、それ以上に大きな影響を与えるのが、幼少期からの家庭環境や育ち方である。

安心できる環境で育った人は、基本的な信頼感や自己効力感を持ちやすく、「世界は安全」「自分は大丈夫」という前提のもとで現実と向き合える。

一方で、過干渉や否定的な育てられ方をされた人は、失敗を恐れ、常に最悪を想定してしまう思考のクセがつきやすくなる。

心の脆さは「欠陥」ではなく、進化の知恵

不安な人と楽観的な人。

私たちはつい、どちらか一方のほうが「正しい」ように感じてしまう。

行動的でポジティブな人が持てはやされる現代では、「不安ばかり感じる自分は弱いのでは」と悩む人も多い。

しかし、ランドルフ・M・ネッセ博士は自身の著書『なぜ心はこんなに脆いのか:不安や抑うつの進化心理学 』という本の中で、不安や抑うつなどのネガティブ感情は、進化の過程で私たちの祖先を生き延びさせるために生まれた適応的な反応だ。と主張する。

たとえば、不安という感情は、未来の危険を察知し、回避行動を促す「早期警報装置」のようなもの。

つまり、不安を感じやすい人は、集団の中で「危機の予測担当」として機能していた可能性がある。

彼らが注意を払ったからこそ、獣に襲われる前に隠れたり、食料の備蓄を用意できたりした。

一方で、楽観的な人は、新たな場所に踏み出し、挑戦し、リスクを恐れずに前進する「探索担当」としての役割を担ってきた。

どちらが欠けても、集団としてのバランスは崩れてしまう。

つまり、不安型と楽観型は、進化の中で役割分担された「チーム」のようなもの。

それぞれの気質には、はっきりとした強みと弱みがある。

不安傾向の強い人は、リスクの芽を早期に察知できる。

彼らは「最悪のシナリオ」を想定することで、いざという時の準備や計画が非常に得意だ。

だからこそ、仕事や家庭において、守りや計画を任せると力を発揮する。

しかしその一方で、不安が過剰になると「起きていない未来」に過剰反応し、体調や睡眠を崩してしまう。

頭では「心配しても仕方がない」と分かっていても、扁桃体が鳴らす警報は止まらない。

一方、楽観的な人は、行動力があり、困難に対しても「なんとかなる」と思える。

前向きな気持ちは、脳内の報酬系を活性化させ、実際に行動力や回復力(レジリエンス)を高める。

だがその強みゆえに、油断や準備不足につながることもある。

リスクを軽視して「まあ大丈夫」と何も備えず、本当に問題が起きたときに慌てるのは、楽観型の落とし穴だ。

このように、不安と楽観はどちらが優れているかではなく、どちらも必要なのだ。

ネッセ博士は、「感情は壊れたものではなく、過去の環境で必要とされた機能だ」と繰り返し述べている。

現代のように情報が洪水のように押し寄せ、SNSで四六時中他人と比較される社会では、不安の警報が鳴りっぱなしになるのも無理はない。

だからこそ、「なぜ自分はこう感じるのか」を責めるのではなく、「その感情はどんな役割を果たそうとしているのか?」と問い直すことが、今の時代には必要なのだ。

今日からできるアクションプラン

不安傾向の人

- 「今、自分にできること/できないこと」をリスト化し、コントロールできる領域に集中する

- 不安が膨らんできたら、あえて紙に書いて外在化する

- 毎晩「今日できたこと」「よかったこと」を3つ書く(安心の記憶を定着)

- マインドフルネス瞑想や呼吸法で扁桃体の過活動を和らげる

- 「最悪のシナリオ」と「一番現実的な展開」の両方を並列で考えるクセをつける

楽観的な人

- 「もしもの事態」にも一度は思考を巡らせておく

- 不安な人の言葉を遮らず、共感とねぎらいの気持ちで受け止める

- パートナーの慎重さを「足を引っ張る不安」ではなく「安全装置」として捉える

まとめ:脳の違いを理解することは「チームワークの始まり」

私たちは、感じ方も考え方も「脳の設計」が違う。

だからこそ、夫婦やチームがうまくいくためには、相手の反応に「なぜそう思うのか?」という視点を持つことが何より大切になる。

不安な人の備えがチームを守り、楽観的な人の前進力が未来を切り拓く。

役割の違いを理解すれば、衝突は「補い合い」に変わる。

不安も、楽観も、どちらも必要な知性であるという認識が大切なのです。

それでは、今日も1日、最高に楽しく生きましょう!