常識を疑い、世界を再構築する習慣

先日、子どもが勉強している横で、鎌倉幕府の話になったときのことです。

私はちょっとしたドヤ顔で言いました。「1192年。いい国作ろう鎌倉幕府!」

すると子どもが、少しあきれたようにこう返してきたのです。

「違うよ、お父さん。1185年って教科書に書いてあるよ。いい箱作ろう鎌倉幕府、でしょ?」

正直、言葉を失いました。

「え、ウソでしょ?」と無意識に口にしたその瞬間、頭が真っ白に。

すぐに検索してみたら、確かに1185年が最新の見解だというのです。

私たち世代にとっての常識だった1192年は、すでに「過去の情報」として更新されていました。

歴史研究の進展により、源頼朝の実質的な政権樹立は1192年ではなく1185年とする説が有力になり、教科書の内容もアップデートされていたのです。

でも恥ずかしいことに、私は自分の記憶や常識を一度も疑ったことがありませんでした。

「自分が知っていることは正しい」

「昔の記憶=真実」

そんな無意識の前提に、これまで何の疑いも持っていなかったのです。

このとき気づいたのが、まさに「確証バイアス」という心理現象。

人は、自分が信じたい情報だけを受け入れ、都合の悪い事実は自然と見えなくなるという認知のクセです。

でも、世界は変わります。知識も、常識も、前提も。

そしてそれに気づかずにいると、自分だけが「古い地図」を握りしめたまま、今の世界を見誤ってしまう。

だから私は思いました。

「今こそ、科学者のように考える習慣が必要だ」と。

当たり前を疑い、正しさを仮説として保留し、新たな情報にアップデートしていく。

それが、これからの時代を柔軟に、しなやかに生きるための「知性」だと心から感じたのです。

今回の記事では、「科学者モード」と呼ばれる思考スタイルを軸に、私たちがどのようにして自分の思い込みを乗り越え、変化する世界と向き合えるかを解説していきます。

目次

脳のクセを理解する

確証バイアスとは、「自分の信じていることに合致する情報ばかりを集め、反対の証拠を無視・軽視する心理傾向」のこと。

このバイアスは非常に厄介です。

なぜなら、私たちの脳には「一貫性を保ちたい」という強い欲求があるからです。

脳は「不確実性が大嫌い」。世界が矛盾して見えると、不安になる。

だから、すでに持っている考えに合う情報だけを集めて、世界をわかりやすく整理しようとします。

この傾向は、進化の過程で身につけた省エネ思考でもあります。

脳は膨大な情報処理を日々こなしています。

その中で、できるだけエネルギーを節約したい。

その結果、「反対の意見を検討する」「自分の考えを修正する」という行為は面倒でエネルギーのかかるものとして敬遠されてしまうのです。

つまり、私たちは自分の正しさを守るために、無意識のうちに世界を歪めて見ている。

それが、偽の常識や偏見、誤った判断を生み出す根本原因になります。

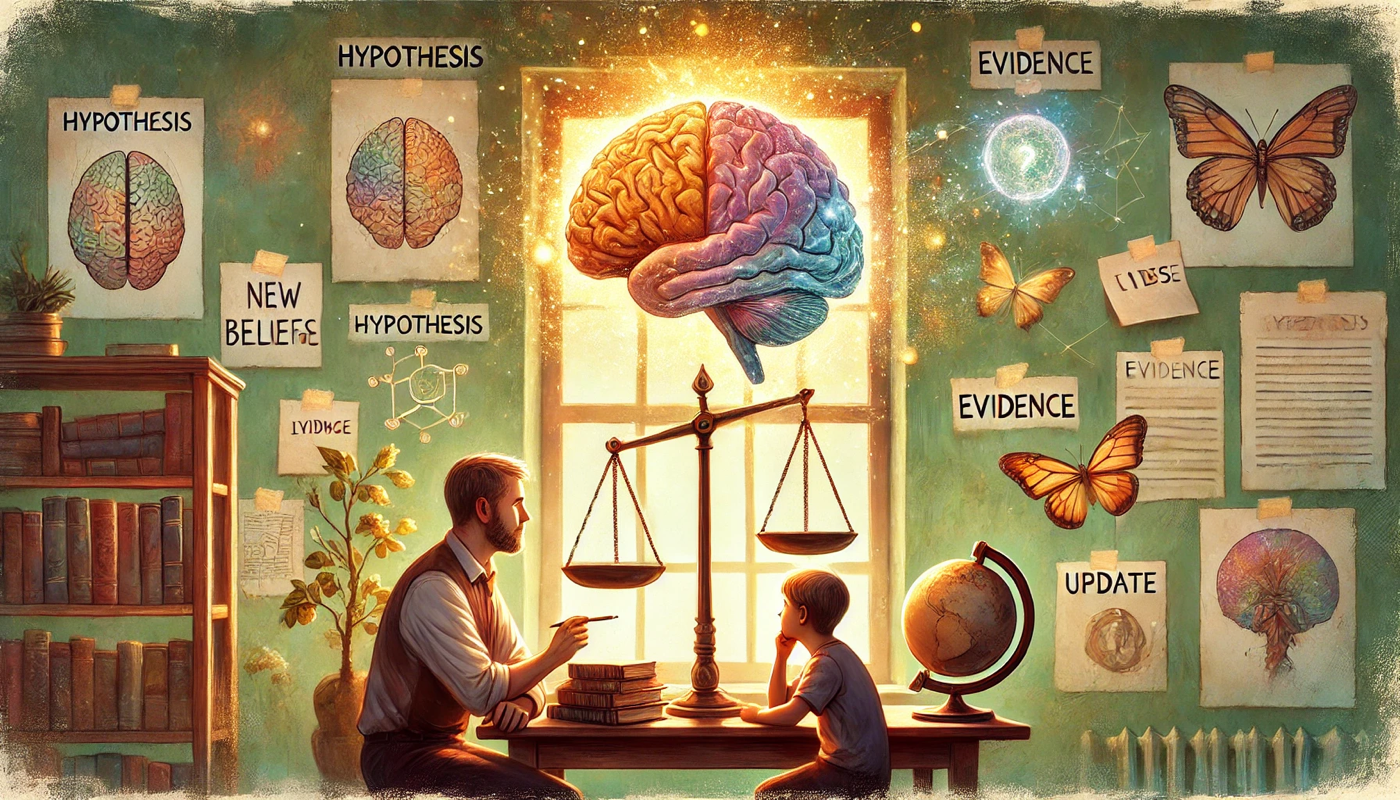

科学者モードという生き方

アダム・グラントの名著『Think Again』では、思考スタイルを4つに分類しています。

- 説教師モード:自分の正しさを説く

- 検察官モード:相手の間違いを論破する

- 政治家モード:支持を得るために迎合する

- 科学者モード:意見を仮説と捉え、検証し続ける

科学者モードの本質は、「正しさ」にしがみつかず、「学び続ける姿勢」に価値を置くことです。

科学者は、自分の仮説が間違っているかもしれないと常に前提します。

- 検証し、反証されたら修正する

- 新しいデータがあれば柔軟に考え直す

- 他者の意見にも耳を傾け、変化を恐れない

これは単なる知的スタイルではありません。

「ありたい自分であり続けるために、常に変わり続ける」という生き方そのものなのです。

この思考スタイルには、「認知的柔軟性(Cognitive Flexibility)」という能力が深く関わっています。

- 複数の視点を同時に持つ力

- 矛盾を受け入れる力

- 曖昧さに耐えられる力

認知的柔軟性が高い人ほど、創造性や問題解決能力、対人関係能力も高いことがわかっています。

まさに、科学者モードは「しなやかに強く生きるための力」なのです。

科学者モードを実践する3つの行動習慣

では、どうすれば私たちは科学者モードを日常生活で実践できるのでしょうか?

以下の3つの行動が鍵になります。

「反証可能性」を意識する

科学的な仮説は、常に「反証可能」でなければいけません。

つまり、自分の考えについて「どうなったら間違いだと言えるか?」という視点を持つこと。

日常でも、例えばこんな問いかけをしてみましょう。

- 「これが間違っているとすれば、どういう証拠がある?」

- 「他の人が反対するとしたら、どんな意見を言うだろう?」

この習慣が、盲信や思い込みを防いでくれます。

思考プロセスを大事にする

私たちはつい「結論の正しさ」ばかり気にしてしまいます。

でも、科学者モードでは「どんな推論でその結論に至ったか?」というプロセスの方が重要です。

例えば会話でも、意見の違いが出たときに「その考えに至った背景」を聞いてみることで、お互いの理解が深まります。

反論者を味方にする

自分の意見に異を唱える人を「敵」と捉えるのではなく、「視野を広げてくれる協力者」として歓迎する。

科学では「デビルズ・アドボケート(反対役)」を立てて、仮説の弱点をあえて洗い出します。

同じように、私たちも「壁打ちできる相手」や「違う視点をくれる人」と意識的に関わることで、思考の盲点を減らすことができます。

つまり、科学者モードとは「絶対に正しい」を求めるのではなく、「今はそうかもしれないけれど、明日には違うことがわかるかもしれない」という思考のゆとりを持ち続けること。

この柔軟さが、変化の激しい時代において最も必要な知的筋力になるのです。

まとめ:「正しさ」よりも「学び続けられる自分」へ

今回の鎌倉幕府の話は、私にとって「知っていることを疑う」きっかけになりました。

⭐️ 思い込みを疑うことで、視野が広がる

⭐️ 自分の意見を仮説と捉えることで、柔軟性が生まれる

⭐️ 他者の意見を受け入れることで、成長が加速する

科学者のように考えるというのは、特別な人だけの話ではありません。

誰もが、日常の中でこの視点を取り入れることができます。

あなたの中にも、アップデートされていない1192年が、まだ残っているかもしれません。

その時はぜひ、こう問い直してみてください。

「私は本当に、それを今も正しいと思っていいのだろうか?」

それでは、今日も1日、最高に楽しく生きましょう!