【コラム】エビングハウスの忘却曲線

ある日、ドイツの若き学者エビングハウスはふと思った。

「人の記憶って、いったいどれくらい持つんだろう?」

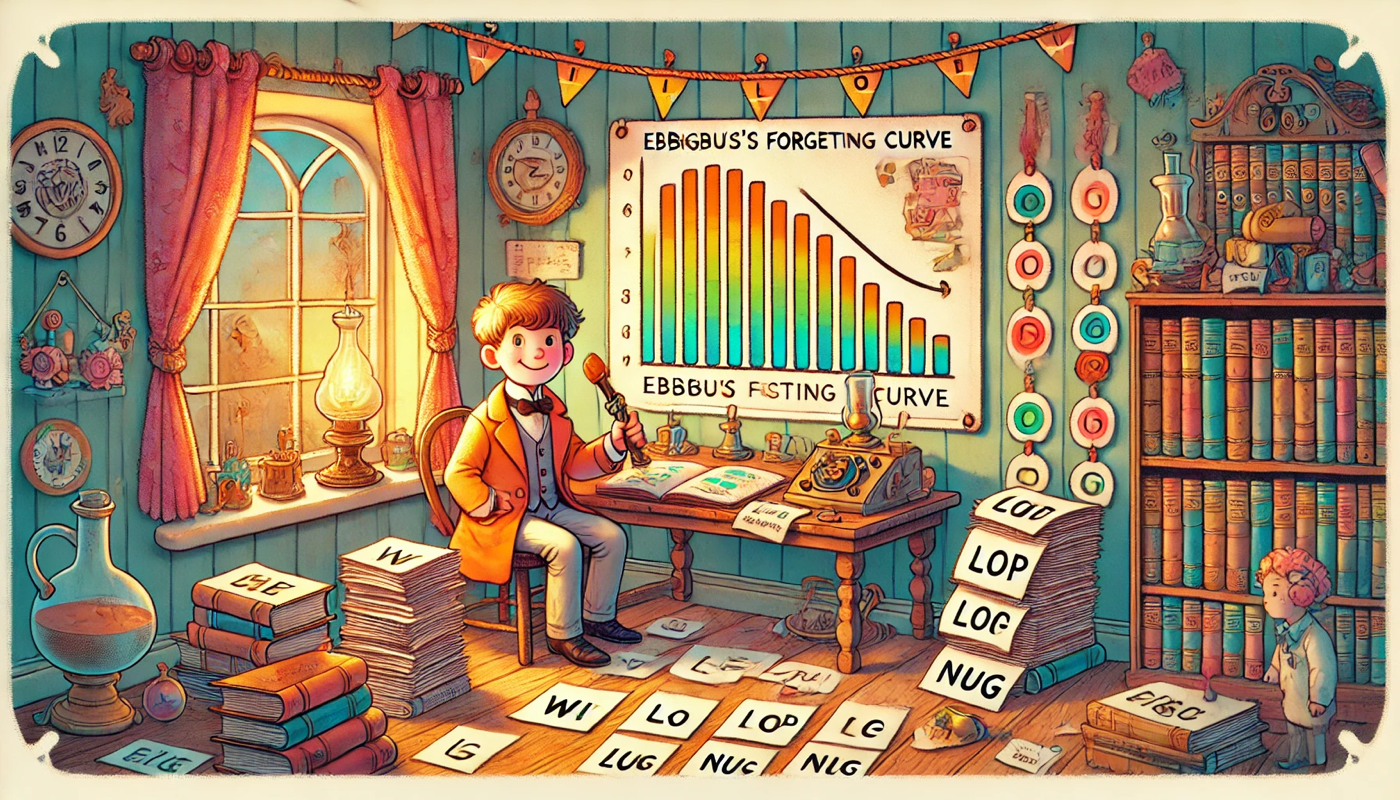

彼は実験室にこもり、自らを実験台にした。

意味のないアルファベットの羅列を100個以上覚え、時間を空けてどれくらい覚えているかを何度も測定した。

例えば「WID」「LOP」「NUG」など、意味がなければ記憶の純度が測れると考えたのだ。

そして彼は、驚くべきことを発見する。

記憶は、放っておくと驚くほど早く忘れてしまう。

なんと、人は20分後には42%、1時間後には56%、1日後には74%を忘れてしまうというのだ。

これが有名な「エビングハウスの忘却曲線」である。

忘れるのは、実は正常なこと

記憶がどんどん薄れていくと聞くと、がっかりするかもしれない。

でも、脳にとっては自然で合理的な仕組みだ。

なぜなら、私たちの脳は「本当に必要な情報だけを残す」ようにできているから。

使われない情報は「不要」と判断され、消去されてしまう。

だからこそ、「思い出そうとすること」や「繰り返し学ぶこと」が大事なのだ。

忘れないためのアクションプラン

エビングハウスは、復習のタイミングも示唆してくれた。

時間が経てば経つほど、思い出すのにエネルギーが必要になる。

けれど、そのぶん記憶は強く定着する。

- 学んだ直後に1回目の復習(20分以内)

- その数時間後にもう1回

- 翌日・1週間後・1ヶ月後にさらに復習

この「間隔をあけた復習(分散学習)」が、記憶を長期保存するカギとなる。

忘れる前提で、覚え直す。これが最強の学び方

私たちは「忘れるのが悪い」と思いがちだ。

でも、忘れること自体は悪ではない。

大事なのは、忘れる前に思い出す仕組みを作っておくこと。

読んだ本のメモを翌日読み返す

講義を聞いたらその日のうちにまとめる

覚えたい内容は数日おきに繰り返す

さて、あなたの記憶も、時間とともに薄れていく。

でもそれは、学びを「繰り返すチャンス」が来ているサイン。

忘れても大丈夫。思い出せばいいだけだ。

この「思い出す練習」を繰り返すことで、記憶は深く定着していく。

物忘れをすぐ検索で埋めるか、うーんと悩んで思い出すかで、脳の成長は大きく変わる。

調べた知識は流れていき、思い出した記憶は自分の力になる。

さあ、これからも調べる前に、ちょっとだけ考えてみよう。

すぐ調べるか、それとも思い出すか——それは、あなた次第。